富山のガラスの歴史

1980年代、富山市では若者の大都市への流出が問題になっていました。若者を富山につなぎ止めるために、新たな魅力として市が目をつけたのがガラスでした。

なぜガラスなのか

売薬で有名な富山は明治・大正期、薬瓶の製造が盛んであり、かつては多くのガラス瓶工場が操業し、多くのガラス職人が働いていました。富山のガラス産業は太平洋戦争後にすたれてしまったのですが、再興しようという機運が起こりました。当時の富山市長の奥様がガラス好きだったため、という理由もあるそうです。

富山市は1985年、富山市民大学にガラス工芸コースを開設、その後「ガラスの街とやま」を目指すにあたり、プロのガラス造形作家を養成すべく全国唯一の公立グラスアート専門学校、富山市立富山ガラス造形研究所を1991年に設置しました。しかし、ガラス作家を育成するだけでは富山にガラス文化は根付きません。そこで1994年に造られたのが富山ガラス工房です。

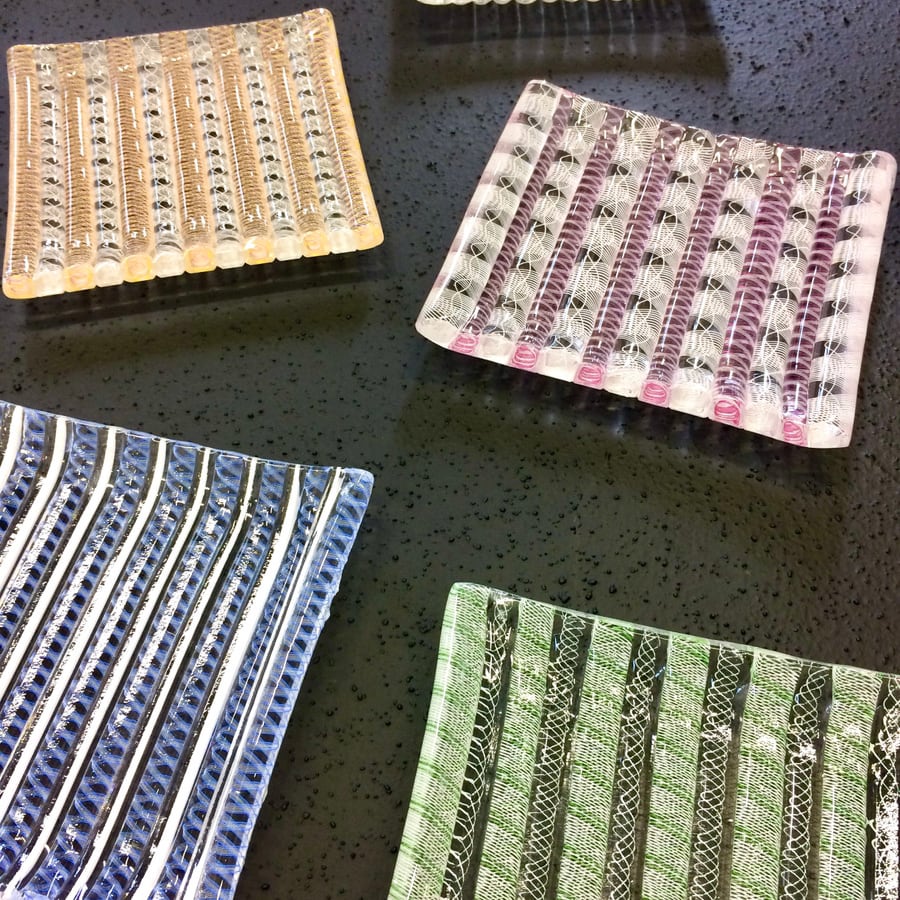

富山ガラス工房では、富山ガラス造形研究所の卒業生がスタッフとして働きながら制作活動を続けられるようにしました。また、市民向けの作品作り体験も実施しており、一般の市民に向けても親しみやすい工房となりました。

ガラスの溶解炉は24時間365日、火を灯し続けなければならず、ガラス作家にとって大きな負担となります。それを軽減するため、2004年には「レンタル工房」も増設されました。

2015年には、これまで富山市が進めてきたガラス政策の集大成として富山市ガラス美術館が富山市中心部に完成しました。